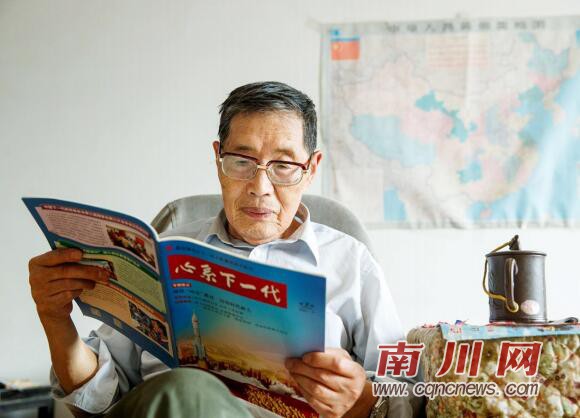

圖①:馮鈞謙在閱讀書本。記者 甘昊旻 攝

圖②:馮鈞謙坐在校園觀察學生的校園生活。記者 甘昊旻 攝

圖③:馮鈞謙將收集的簡報資料分門別類粘貼在記錄本上。記者 甘昊旻 攝

■ 記者 陳蕗穎

“教書”是他的職業,“育人”是他的初心。

“我不能延長生命的長度,但是可以重新定義生命的寬度和深度,退休了,書不教了,育人可不能停。”在教育系統工作的六十多年時間里,馮鈞謙以赤誠之心、奉獻之心、仁愛之心投身教育事業,周而復始,盡己所能,榮獲“第七批重慶市崗位學雷鋒標兵”稱號。

提燈引路 育夢成光

對于大山深處的孩子來說,老師就是一座“橋梁”,連接著家和學校,連接著山里和外面的世界,連接著孩子的眼前和未來,在做鄉村教師的二十年里,馮鈞謙帶著無數的山里孩子走過這座“橋梁”,走往通向夢想的路。

1959年,剛從師范畢業的馮鈞謙被分配到涪陵的龍壙山區角邦寨任教,去恢復已經停辦了好幾年的村校。在當時,有一首形容角邦寨的民謠:“提起上角邦,眼淚水汪汪。走的什么路?亂石框框。吃的什么飯?苞谷糠糠。吃的什么菜?鹽巴下米湯。”“太窮了。”面對這種情況,馮鈞謙傻了眼,可“到艱苦的地方去,到祖國需要我的地方去”的誓言還回蕩在耳邊,艱苦的條件反而使他堅定了留下來的決心。

令他沒想到的是,恢復學校遇到的第一個問題就是生源。“當時村民的生活條件都很困難,吃飽飯都成問題,誰家的孩子還能出來讀書呢?”馮鈞謙說,生計問題是一方面,另一方面是村民們擔心他待不長久,那時候當地的老師被戲稱為“南瓜老師”,因為一個月的工資只夠買一個老南瓜,這點工資只夠清貧日子,這個20多歲的年輕老師要是教幾天就走了,學生可怎么辦?

為了找生源,馮鈞謙找到村社干部陪著他挨家挨戶做動員,動之以情曉之以理,最后還是只招到了3個學生,而且還是村社干部看他的面子,才讓自家的子女來讀書的。“村里確實是很需要文化,學歷最高的會計還只是一個八冊生,相當于才讀完了初小的課程。”回想起恢復村校之初,馮鈞謙最深刻的記憶就是他和僅有的幾個學生圍坐在火爐邊,一邊烤火一邊讀書的情景。

功夫不負有心人,經過幾年時間,村民們對馮鈞謙的教學越來越認可,學校也從最初的1個老師、3個學生發展到了6個老師、6個班、300多人,甚至辦起了初中班,學生們的成績比起鄉鎮上的學校也不差。

薪火相傳 心燈不滅

1979年,馮鈞謙調回南川,在南川一中任教,沒過多久就擔任了一個初三班的班主任兼語文老師。

“這個班里絕大部分的孩子都是農村孩子,家長和孩子們的最大愿望就是跳出‘農門’。”馮鈞謙說,他接手這個班時,已經是初三了,可是班里孩子成績不好,紀律渙散,信心不足。經過近一年的努力,情況大有好轉,最終全班56名學生,有42人達到預選線,其中被師范正式錄取的就有28人,其余人都考上了高中。直到30年后,這個班的同學聚會時,學生們仍然感謝馮老師當時對他們的幫助,也有許多人選擇做一名老師,成為昔日的“他”。1998年,馮鈞謙被授予中學特級教師稱號。

“從事教育工作這么多年,我教出了許許多多的學生,收獲到的桃李芬芳才是我最大的財富,每次和他們一起回味當年的校園生活,聊聊往昔班級趣事,看看今日校園新面貌,我都很高興。”馮鈞謙說。

前幾年,在角邦寨村校讀過書的學生特意開車到南川來接馮鈞謙回去看看,他才知道,當時從初中班畢業的學生們遇上了當地招干考試,報名的基本要求就是初中畢業,村校初中班的畢業生們紛紛報名考試。原本只想讓學生多讀書而開設的初中班,成了大家改變命運的“鑰匙”。許多年過去了,有的人做生意掙了錢,有的人通過深造成為教師、醫生,有的人出去打工在城里定了居。

“很多學生說要謝謝我,其實我才想要謝謝他們。是他們的天真可愛,讓我的生活充滿樂趣;是他們的求知欲,讓我不斷提升自己;是他們對我的信任和尊重,成就了我的事業,是他們的優秀成績,帶給了我無數的榮譽。”馮鈞謙說,當多年后,他再見到學生們似曾相識又略顯陌生的面孔,聽他們講述如何實現自己的夢想時,才是他最大的精神慰藉,也真正體會到教師是“太陽底下最光輝的職業”。

桑榆未老 余霞滿天

“不只是學生離不開我,我也同樣不能離開學生。”在提起投身關心下一代工作的初衷時,馮鈞謙這樣告訴記者。

2000年,做了40多年老師的馮鈞謙終于過上了退休生活。退休后時間多了、節奏慢了,但他總覺得缺了點什么。“也許是,耳邊沒能經常聽到那句熟悉的‘馮老師’。”

幾個月后,區教委關工委找到他,希望他投身到關心下一代的工作中,馮鈞謙欣然答應:“我覺得我們每個人都與校園結緣,我與校園的緣分就特別深,讀書在校園,工作在校園,一輩子幾乎都沒有離開過校園。既然校園還需要我,我就盡己所能。”

教學生活再次啟程,不同的是,他的上課對象不僅是學生、老師,還有家長。此后二十年的時間里,馮鈞謙走遍了區里大大小小的所有學校,通過宣講的形式,教育引導學生樹立正確價值觀,為青年教師提升教學基本功提供指導和幫助。

那時候,馮鈞謙時常奔波在去各個學校的路上,不計回報,也不講報酬。有一次,他乘坐客車去金山鎮為學校的師生做宣講,當時的黃泥埡隧道還未通車,客車只能從海拔1400米的山上繞行,彎多路窄,通行條件很不好,誰知道行駛途中車輛突然出現故障,大家下車一看,才發現輪胎就在山崖邊上,再往前一步就要掉下去,馮鈞謙也是一陣后怕,可平復好心情后做的第一件事就是聯系宣講學校的老師:能不能來接他去學校?“在車上的時候挺害怕的,嚇了一身汗,可下車后反而覺得既然安全了,就該繼續去,那么多師生還在等我呢。”

從事關工工作以來,馮鈞謙撰寫了師德師風建設、傳承紅色基因、家庭教育、主題教育讀書活動等宣講內容數十篇,二十多萬字。對于高度近視的馮鈞謙來說,撰寫宣講材料十分不易,每一篇內容都需要大量資料積累,高度近視的他用電腦很不方便,就用“土辦法”一點一滴去積累,每次在書籍或報刊上看到有用的資料,他都會從中摘錄,看電視時,還會在身邊放一個記錄本隨時記錄,再將收集的資料分門別類。像這樣的記錄本,已經被他密密麻麻寫滿了二十多本。

如今,馮鈞謙已是82歲高齡,但只要有需要,他還會繼續干。馮鈞謙說:“被需要、受尊重、能發揮、效果好,對我們老同志來說也是一種快樂,我是在‘樂’中求‘為’,從‘為’中找‘樂’。”